乡镇)司法所签署意见,报县(市、区)社区矫正机构(司法局)批准并颁发聘书。

乡镇)司法所签署意见,报县(市、区)社区矫正机构(司法局)批准并颁发聘书。

除了严格的选聘程序外,社区矫正管理机构,主要是司法局还应当建立社会志愿者人才储备库,为社区矫正工作不断供应新鲜血液,对那些不适宜继续从事社区矫正工作的志愿者要及时调整、更换。同时,加强对社区矫正工作的宣传力度,让全社会了解社区矫正工作,让更多的社会组织和社会志愿者参与和支持这项工作,为社区矫正试点工作的开展创造良好的人力资源供给。

2.智力支持——岗前培训和学*交流

首先社区矫正的管理方应对招募的志愿者进行必要的岗前培训。培训的目的是提高志愿者的工作技能,如谈话技能,根据被矫正的未成年人如何制定工作计划,如何做好工作记录,如何协调社会关系等。借鉴不同地区社区矫正工作志愿者的管理规定,笔者认为当前的未成年人社区矫正培训内容应当包括:中央、省和地区的社区矫正尤其是未成年人社区矫正的相关法律法规和工作文件;必要的社会学、心理学以及教育管理学中与社区矫正相关的必备知识;本地区社区矫正志愿者工作的基本流程;了解被社区矫正未成年人的相关情况以及社区矫正的进展情况。

每年定期召开志愿者经验总结大会,对矫正工作中遇到的问题、如何完善等相关工作进行探讨,并聘请专家针对重点难点问题开展专题讲座。通过开展经验交流会,由各区组织矫正工作人员以及志愿者参加,互相学*,推广好的经验做法,有利于矫正工作的提高。为借鉴经验,还可组织司法局矫正工作人员以及志愿者代表前往其他地区的司法局考察未成年人社区矫正工作,从而拓宽视野,提高未成年人社区矫正工作者的水平和业务素质。

3.物质和精神支持——考评机制和奖励制度

为了最大限度地激发志愿者的工作热情和工作潜力,设置精神和物质的双重激励机制必不可少。为此,应当对所有志愿者登记备案,根据志愿者服务的时间长短、工作态度和矫正效果以及被矫正对象的反馈意见等进行定期考核评价,考评结果作为评选优秀志愿者的标准。同时社区矫正机构可以与人力资源和社会保障等部门建立一定的信息衔接,对于评选出的优秀志愿者,可以在有关公务员以及事业单位的录用中给予一定的政策倾斜,如优先录取或加分等。另外还可以与高校、民政部门取得沟通,对于业绩突出的优秀志愿者授予一定的荣誉称号,如三好学生、荣誉市民等。为了保证志愿者工作的持续性和稳定性,对于长期从事志愿者工作的人员给予一定的物质奖励,对于参与未成年人社区矫正志愿者工作的大学生给予一定的费用补贴。最后,建立志愿者清退机制。对于服务期限届满、工作中违反纪律、不符合招聘条件、提出辞职并获批准的志愿者应及时解聘并向社区公告。

六、结语

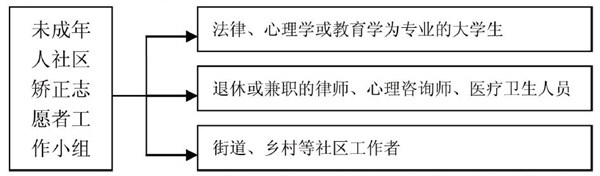

在当前未成年人违法犯罪问题日益突显的社会大环境下,建立符合我国国情的未成年人社区矫正工作模式,对于实现行刑社会化、人道化的现代法治理念,保护未成年人的合法权益和身心健康具有深远意义。而要实现社区矫正工作模式的完整构建和良性运转,基层一线的志愿者队伍建设必不可少。只有对志愿者队伍进行类型划分、人员整合和成员比例的合理配置与优化重组,才能保证未成年人社区矫正工作的顺利开展,这是对未成年人社区矫正工作全面推进的有益尝试,也是探索中前进的必由之路。

参考文献:

[1]丁寰羚,余建明,陈立峰.社区矫正理论与实践[M].北京:中国民主法制出版社,2009:62.

[2]郭建安,郑霞泽.社区矫正通论[M].北京:法律出版社,2004:108.