共同富裕”转变。作为沿海开放城市的海安,已经成为“方式转变先行区”。传统产业的革新,新兴产业的崛起,产业集群的形成所带来的结构调整、产业升级、技术革新,都要求专业服务能级迅速提升。能级提升主要体现在两个方面:一是着眼高端产业领域、紧盯前沿技术;二是提升专业层次、放大服务能力。只有提升专业能级,才能充分展示职业教育在经济增长方式转变中的服务水平和能力。

共同富裕”转变。作为沿海开放城市的海安,已经成为“方式转变先行区”。传统产业的革新,新兴产业的崛起,产业集群的形成所带来的结构调整、产业升级、技术革新,都要求专业服务能级迅速提升。能级提升主要体现在两个方面:一是着眼高端产业领域、紧盯前沿技术;二是提升专业层次、放大服务能力。只有提升专业能级,才能充分展示职业教育在经济增长方式转变中的服务水平和能力。

(二)主体对接:校企合作推动专业结构与产业结构的有效对接

职业学校和用人单位是职业教育和经济发展中的鲜活的主体。推动专业结构与产业结构的有效对接,需要提高“双主体”的合作积极性。在2010年度全国职业教育与成人教育工作会议上,教育部部长袁贵仁指出,职业教育致命的弱点是“校企合作不够”,此“弱点”也是发展职业教育的“难点”,也是大力发展职业教育的“着力点”。

1.政策推动:在“强制”和“引导”中促进对接。在校企合作中,作为职业教育投资又是宏观调控主体的政府,应从“强制”和“引导”两个方面,在《职教法》、《劳动法》等法律基础上制订相应的政策法规来调节、规范和推动校企合作。刚性条款强化合作行为的规范,柔性条款强化合作行为的激励。同时应建立政府主导下的协商机制,协商事关区域职业教育发展的重大战略问题,研究确定区域合作的总体要求和重点事项,以便在更宽的领域、更深的层次上拓宽和提升职业教育与地方经济有效和长效对接的广度和深度。海安成立了县域职业教育发展指导委员会;各职业学校与相关企业还成立了专业建设指导委员会。委员会定期就专业建设方向、专业建设规划、人才培养标准和技能需求开展研讨论证,从而确保合作可持续性和有效性。

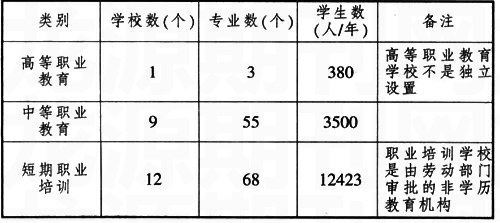

2.利益拉动。在“互利”和“双赢”中强化对接。从市场经济的本质看,校企合作行为同样是经济行为。职业教育的直接受益者和主要服务对象是企业。根据受益原则,企业理应成为职业教育的投资者和参与者。就职业教育而言,提供教育服务的职业教育也是一种具有强烈经济行为、企业行为的教育形式,没有企业的参与将是一种不成功的职业教育。因此,在“互利”和“双赢”中强化校企合作行为,才能从根本上**合作动力不足的弊端。海安县域设置的55个专业都与相关的企业建立了校企合作组合,其中从合作机制、合作形式、合作效益等指标上评出县级优秀组合25个,市级优秀组合8个。通过优秀组合的评定,调动和发挥企业与学校在联合办学中的各自的资源优势和作用——互补互惠,共同发展。当然,开展校企合作,选择企业是关键,只有该企业的核心技术与产业化对接,才能代表着产业发展的主流方向;也只有这样的校企合作,才能真正推动专业结构与产业结构的有效对接。

(三)策略对接:信息沟通提升专业结构与产业结构对接的吻合度

专业结构与产业结构对接在强化宏观调控的同时,更要突出微观细节的衔接。要围绕职业教育人才培养方案及人才培养过程中的诸多环节和要素寻求对接的结合点。

1.要素对接。提高专业结构与产业结构的关联度。分析专业结构与产业结构的各自要素,梳理出高关联度的要素作为对接点。职业学校和相关企业要根据职业岗位(群)的要求,参照相关的职业资格标准,将技术标准与教育标准结合,建立起适合行业需要的岗位能力体系、教学体系和评价体系,实现课程内容与行业标准、教学要求与岗位能力、实训设备配备与生产设备要求、学*环境与生产环境、学生素质养成与对现代知识型工人要求的沟通与融合。

2.载体对接。激活专业结构与产业结构的互动度。专业结构与产业结构对接的形式多样。从对接主体的主动性划分有企业主导式、学校主导式、校企联合式、校企实体合作式等;从合作的层次来划分有浅层合作式、中层合作式、高层合作式;按合作的密切程度划分可分为紧密式、松散式。无论哪种方式的合作,都应从合作的逻辑起点——学校培养出的人才是企业发展所需的劳动者出发,积极寻求双方认可、认同的合作载体。当前主要有人才培养方案的共同制订、典型产品的合作生产、职业学校教师和企业技术人员共同组建的技术开发团队等合作载体。对合作载体,还可根据不同企业、不同学校的不同专业以及地方经济发展情况的不同,因地制宜采取灵活多样的合作形式,通过人、财、物、信息等参与的结构比来体现合作双方的权利和义务,共同激活和维护合作载体的运作,并保持专业结构与产业结构对接的有效沟通。

3.方法对接。提高专业结构与产业结构的适应度。专业结构与产业结构的吻合度是在一定的可控范围内动态调控的。因此,运用调控手段,在设计层面上提高专业结构与产业结构的适应度。

{1}调控。通过招生计划数调控专业规模与产业规模的适应性。专业结构与产业结构吻合度直接表现在人才的供需矛盾上。因此,计划调控是调控专业规模与产业规模适应性最直接的手段。通过市场调研,对于需求过剩的专业,可以减少招生计划数。对于产业需求量较大的专业,可以适度增加招生计划。如果受区域生源限制,还可以扩大招生范围应对用工短缺的矛盾。海安就是通过到中西部省份设立生源基地的形式,以“招生引劳”的方法确保区域产业发展所需人才。

{2}调适。通过专业设置方法调控专业结构与产业结构的适应性。专业设置是专业结构与产业结构对接的契合点。专业设置在可能性分析上应考虑两方面因素:一是专业设置的基本条件。二是产业需求前瞻性预测。在此基础上,要以市场为导向,优化专业设置。当前,海安采用的是“长短结合,滚动招生”的方法,以提高调控专业结构与产业结构的适应性。与支柱产业相关的专业是长线专业,常年招生;与传统产业相关的产业延伸专业是主干专业,可以隔年招生;与新兴产业相关的专业,可采用与企业联合的办法,及时设置即时招生。尤其是新增专业,应抢占先机,快占市场。不仅快速满足企业的用工需求,而且把握住产业核心技术及其发展方向,从技术层次上吸引企业与职业学校开展深度合作,从内在联系的需求上提高专业结构与产业结构吻合度。

参考文献:

[1]海安县构建产业集群发展平台,促进特色经济发展[EB/OL].http:///newsfiles/38/2008-03/30996.shtml.

[2]徐健.县域职业教育专业设置中的问题及对策[J].教育发展研究,2006(5B).

[3]徐健.校企合作:教育与生产相结合的必然要求、实然状态与应然趋势[J].职业教育研究,2008(3).

责任编辑 葛力力